2021年03月15日

by RAMBO

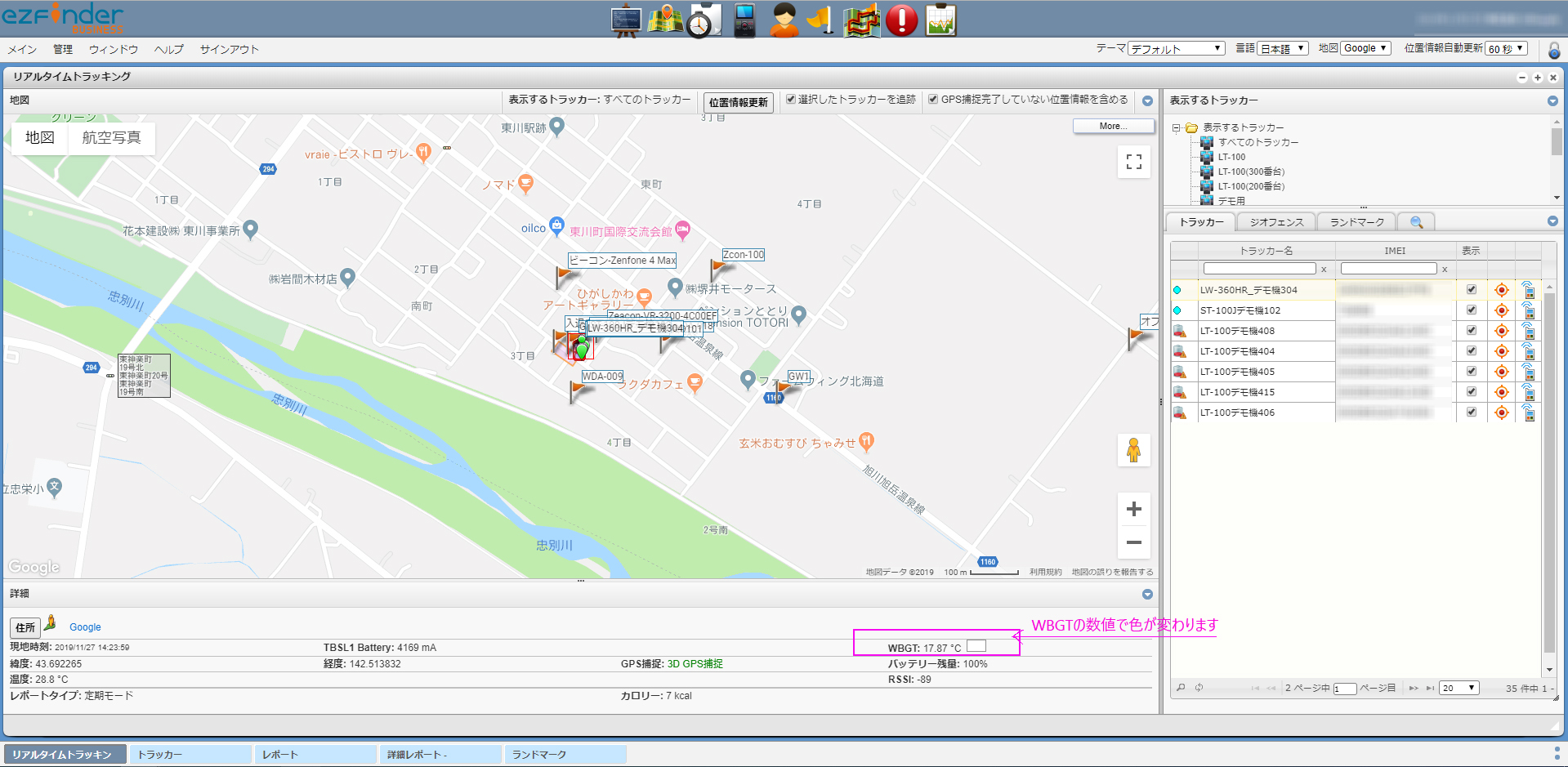

前回のMetabaseによるデータ可視化に続いて、今回はTnigsBoardを紹介します。

ThingsBoardとは、オープンソースのIoTプラットフォームで、データを収集し、可視化できます。

一般的な可視化ツールと違い、データベースをシステム内に持ち、そこにデータが保管されるため、データベース設計が不要となります。

サンプルとして位置情報を取得し、OpenStreetMap上へプロットされるダッシュボードを作成してみます。

Amazon EC2 上に構築したThingsBoard Community Edition を使用しています。

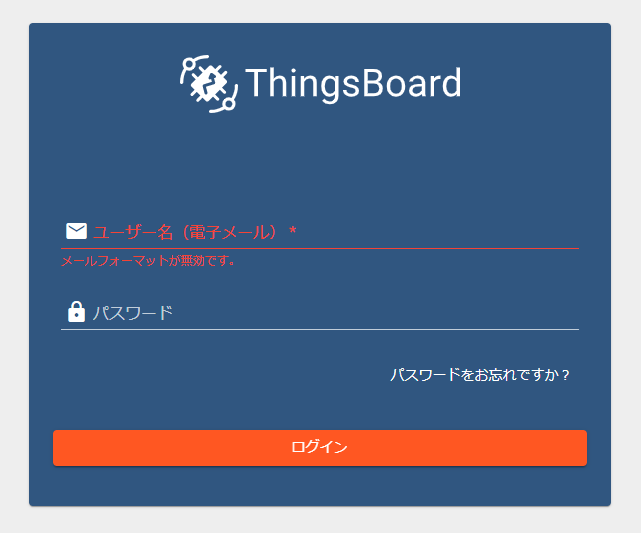

1. ログイン

ブラウザでThingsBoardのURLにアクセスし、ログインします。

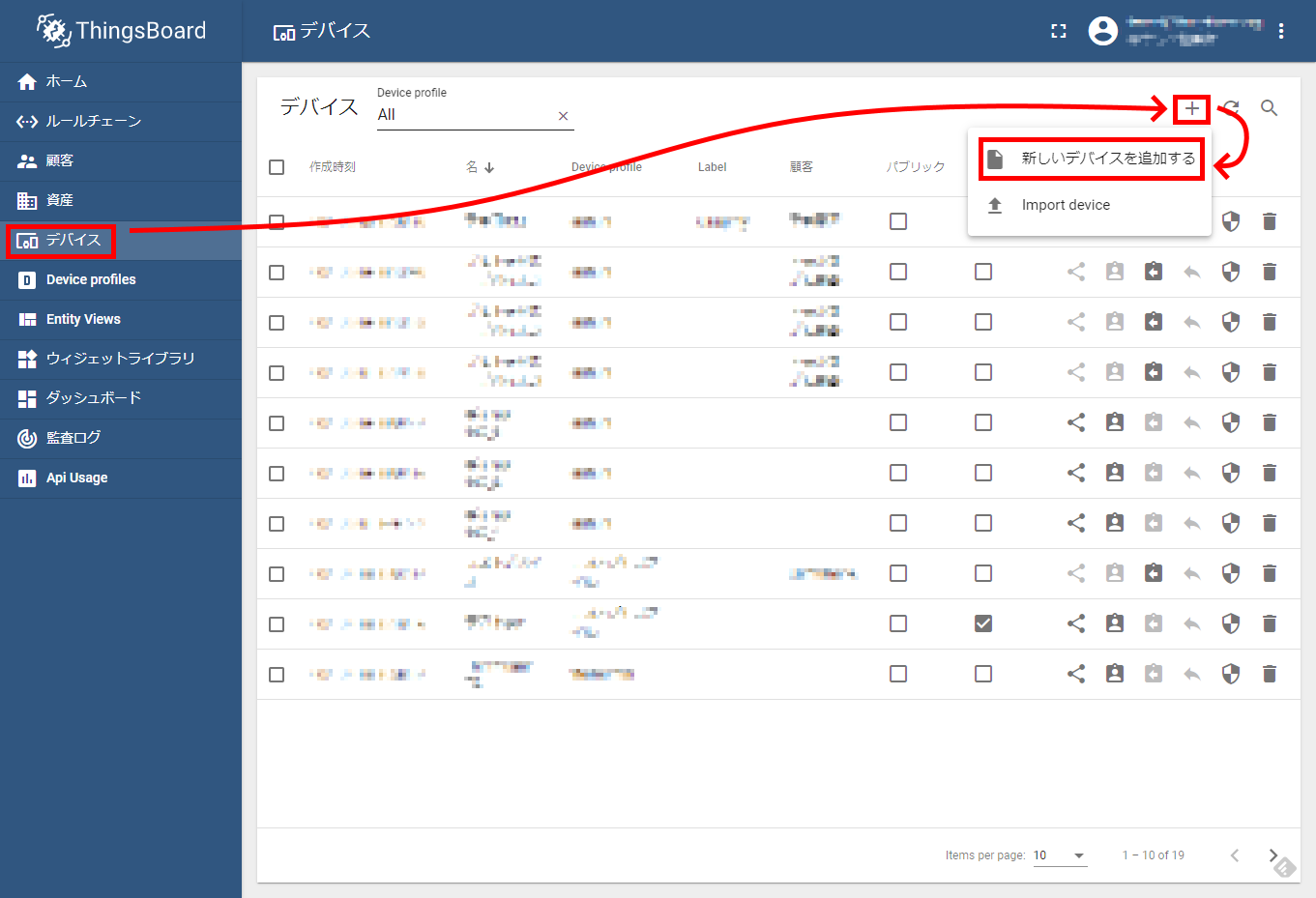

2. デバイスの追加

左側メニューから[デバイス]を選択します。

「デバイス」の画面が表示されます。

[+]をクリックし、表示されるリストから[新しいデバイスを追加する]を選択します。

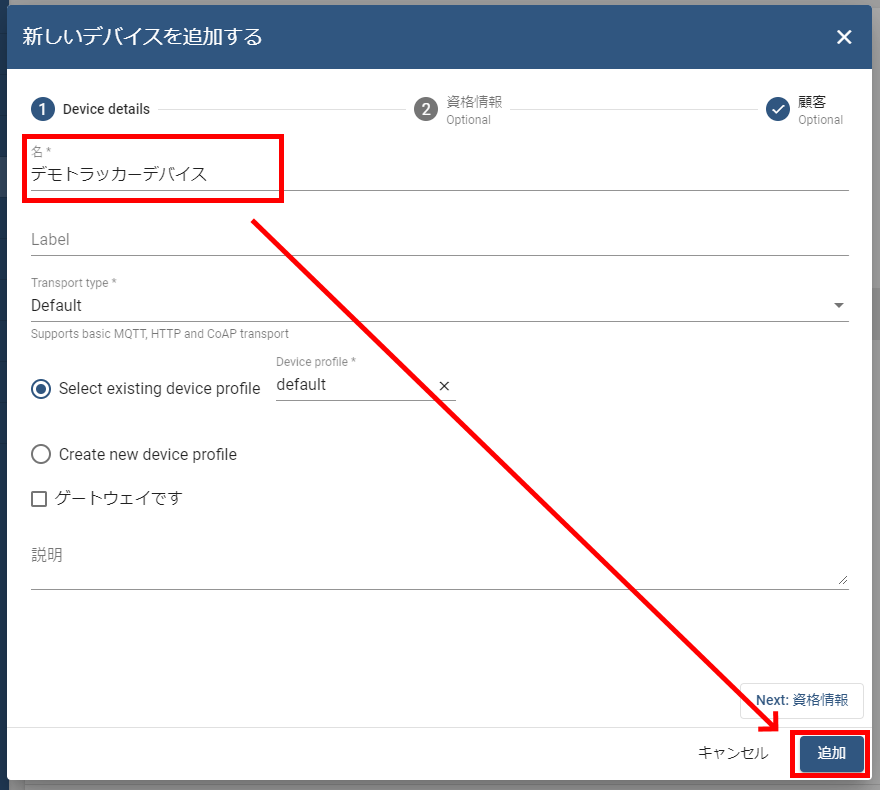

「新しいデバイスを追加する」ダイアログが表示されます。

デバイスの名称を入力し、[追加]をクリックします。

デバイスが登録されます。

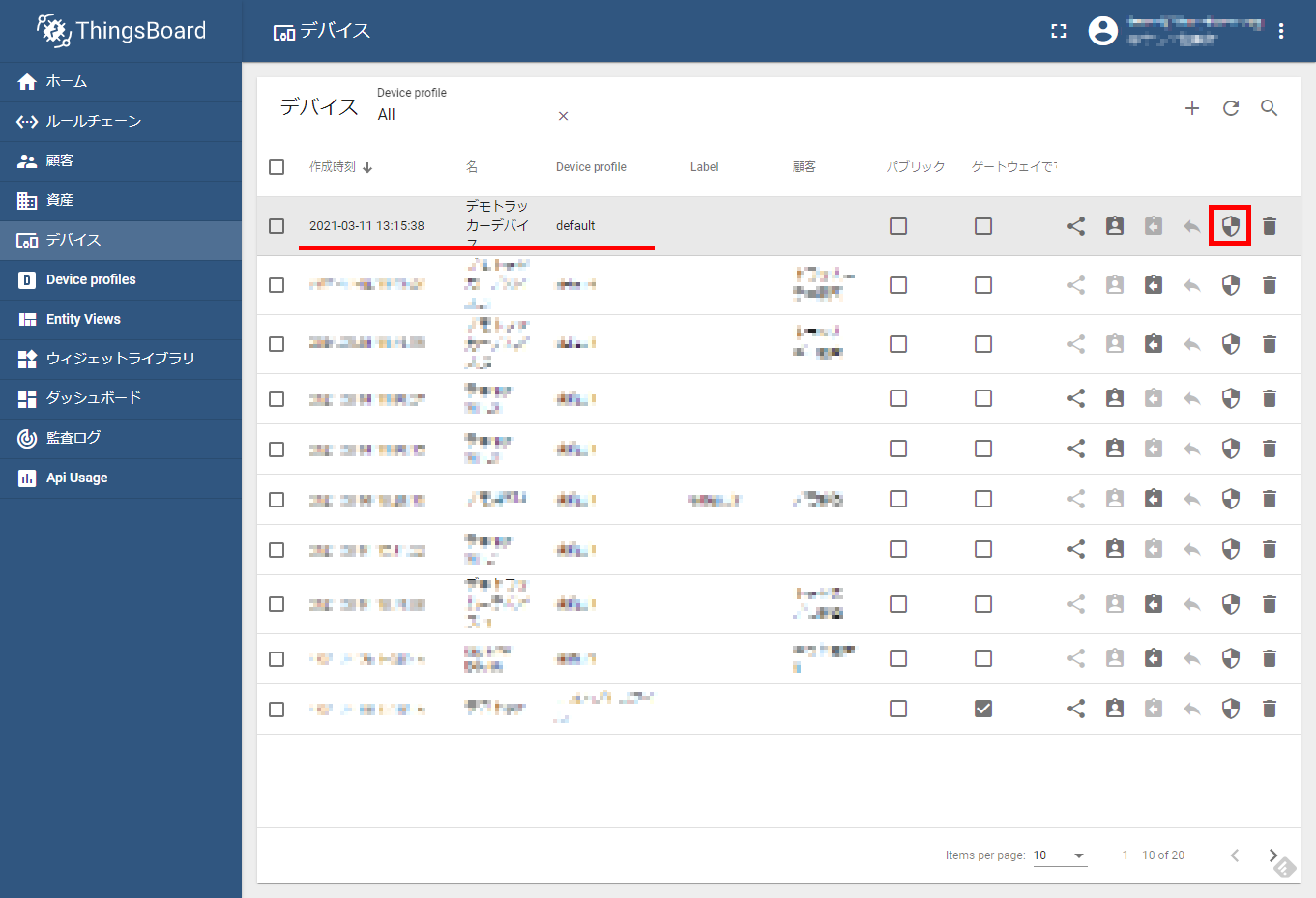

をクリックします。

をクリックします。

「デバイス資格情報」ダイアログが表示されます。

アクセストークンをメモし、[キャンセル]でダイアログを閉じます。

3. データの送信

ThingsBoard の REST API を使用してデータを送信します。

今回は実際のデバイスではなく、Windows PCからの curl コマンドでデータを送信してみます。

緯度・経度と温度を送ってみます。

送信するデータは次のJSONです。

{

"latitude": 43.692332,

"longitude": 142.513703,

"temperature": 35

}

送信する curl コマンドは次になります。

「XXX.XXX.XXX.XXX」はIPアドレス、「PPPP」はポート番号、「AAAAAAAAAAAAAAAAAAA」はデバイスのアクセストークンに置き換えてください。

curl --request POST --header "Content-Type:application/json" --data "{\"latitude\": 43.692332, \"longitude\": 142.513703, \"temperature\": 35}" http://XXX.XXX.XXX.XXX:PPPP/api/v1/AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/telemetry

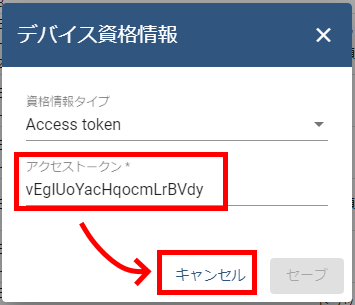

ThingsBoard の「デバイス」画面で、追加したデバイスをクリックします。

表示される「デバイスの詳細」画面で、[最新テレメトリ]をクリックします。

上記 curl コマンドを実行すると、最新テレメトリにデータが表示されます。

4. ダッシュボードの作成

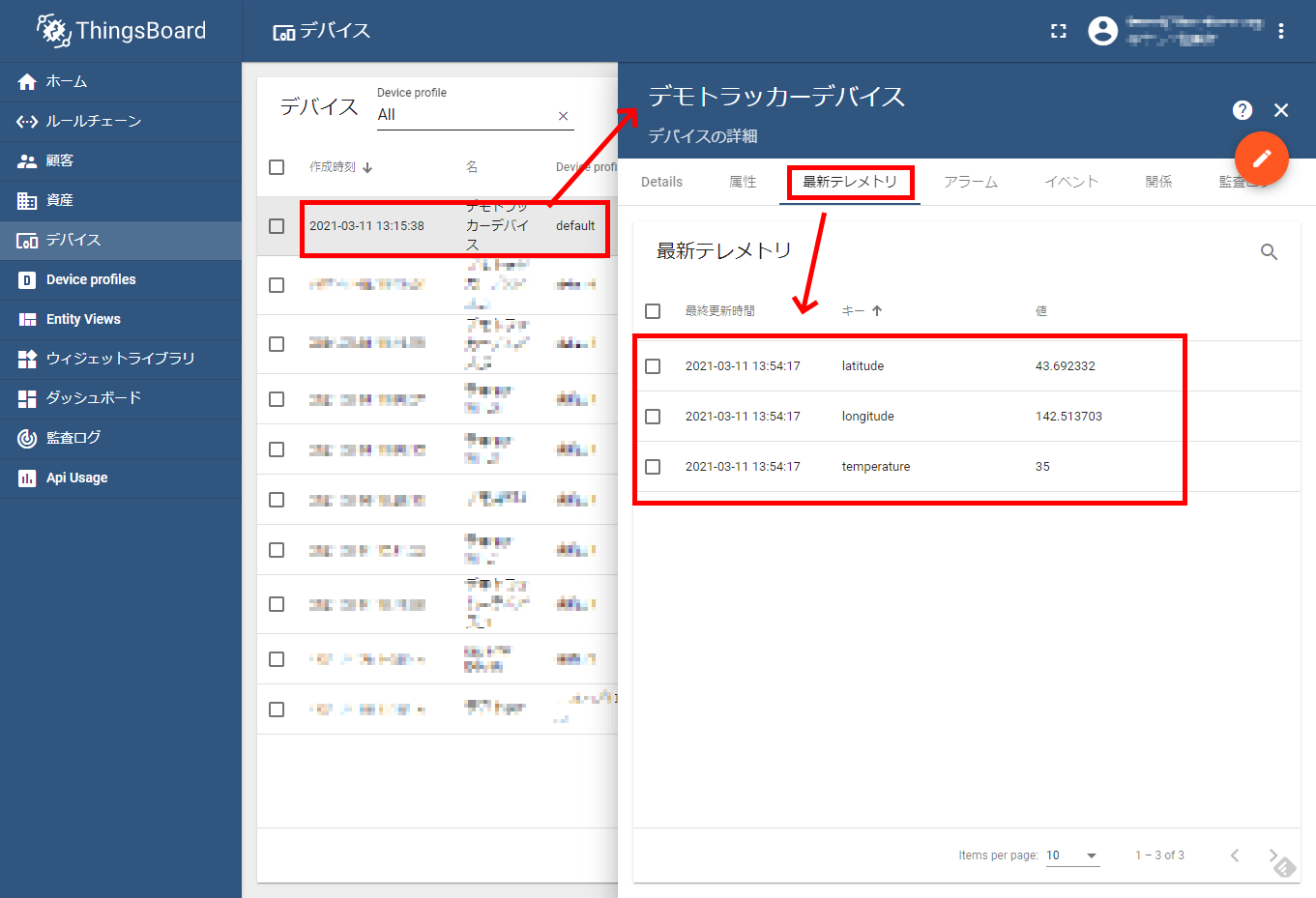

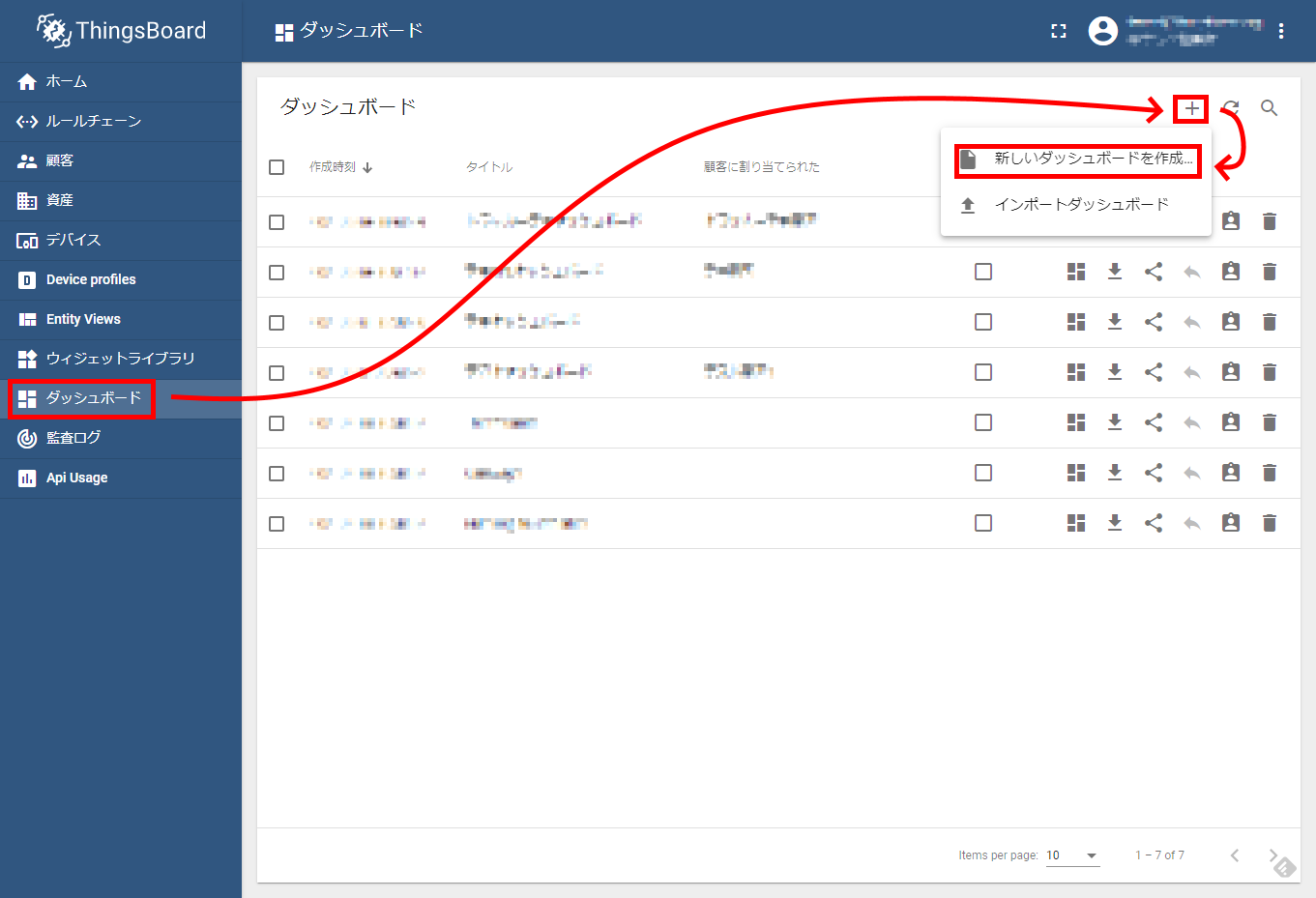

左側メニューから[ダッシュボード]を選択します。

「ダッシュボード」の画面が表示されます。

[+]をクリックし、表示されるリストから[新しいダッシュボードを作成…]を選択します。

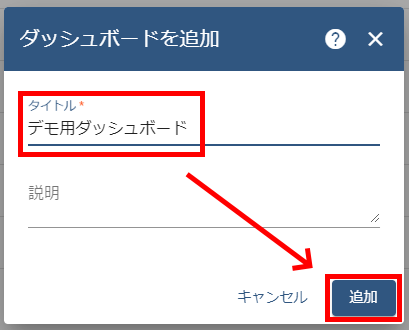

「ダッシュボードを追加」ダイアログが表示されます。

タイトルを入力し、[追加]をクリックします。

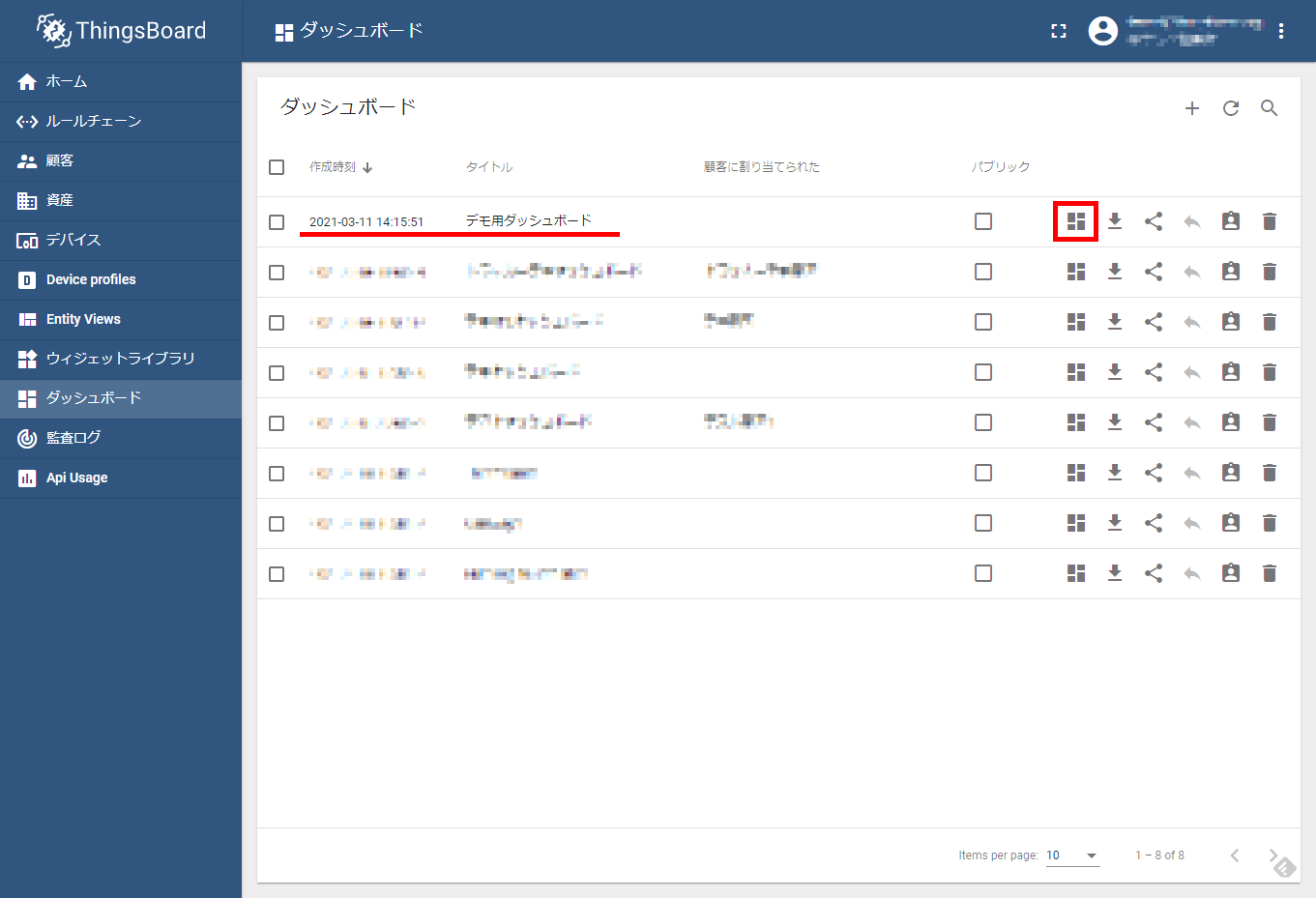

ダッシュボードが登録されます。

をクリックします。

をクリックします。

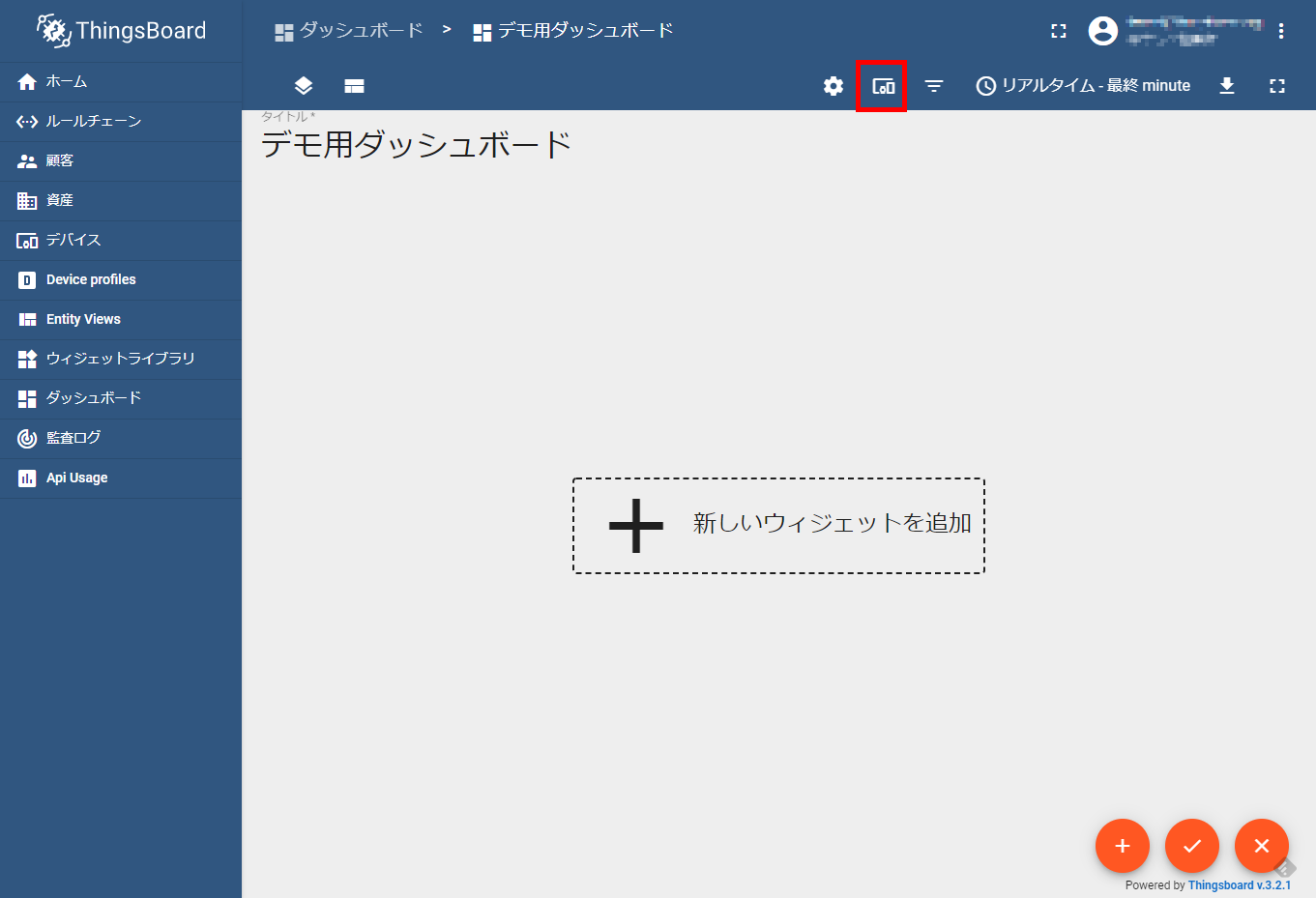

空のダッシュボードが表示されます。

右下の編集アイコンをクリックします。

エンティティエイリアスアイコンをクリックします。

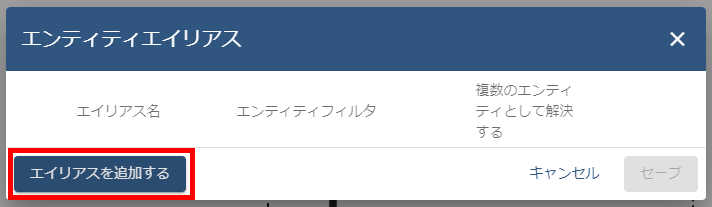

「エンティティエイリアス」ダイアログが表示されます。

[エイリアスを追加する]をクリックします。

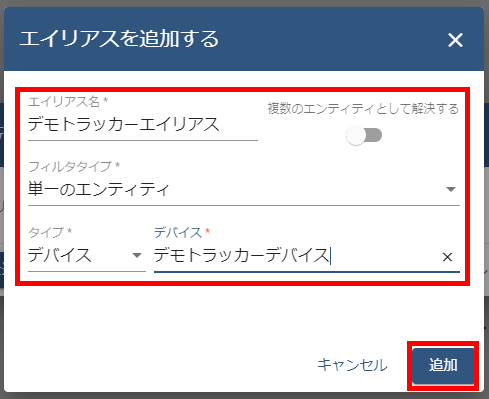

「エイリアスを追加する」ダイアログが表示されます。

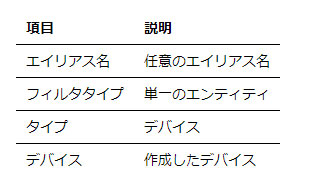

下記のように設定します。

設定したら、[追加]をクリックします。

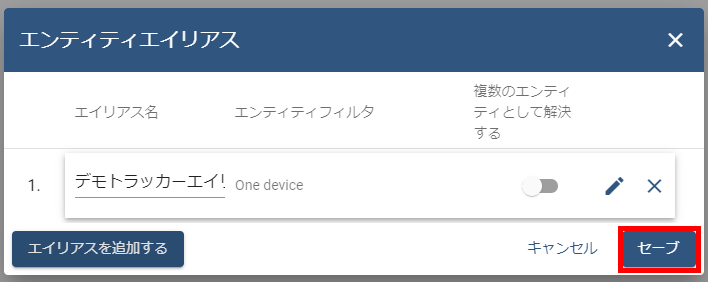

「エンティティエイリアス」ダイアログに戻ります。

[セーブ]をクリックします。

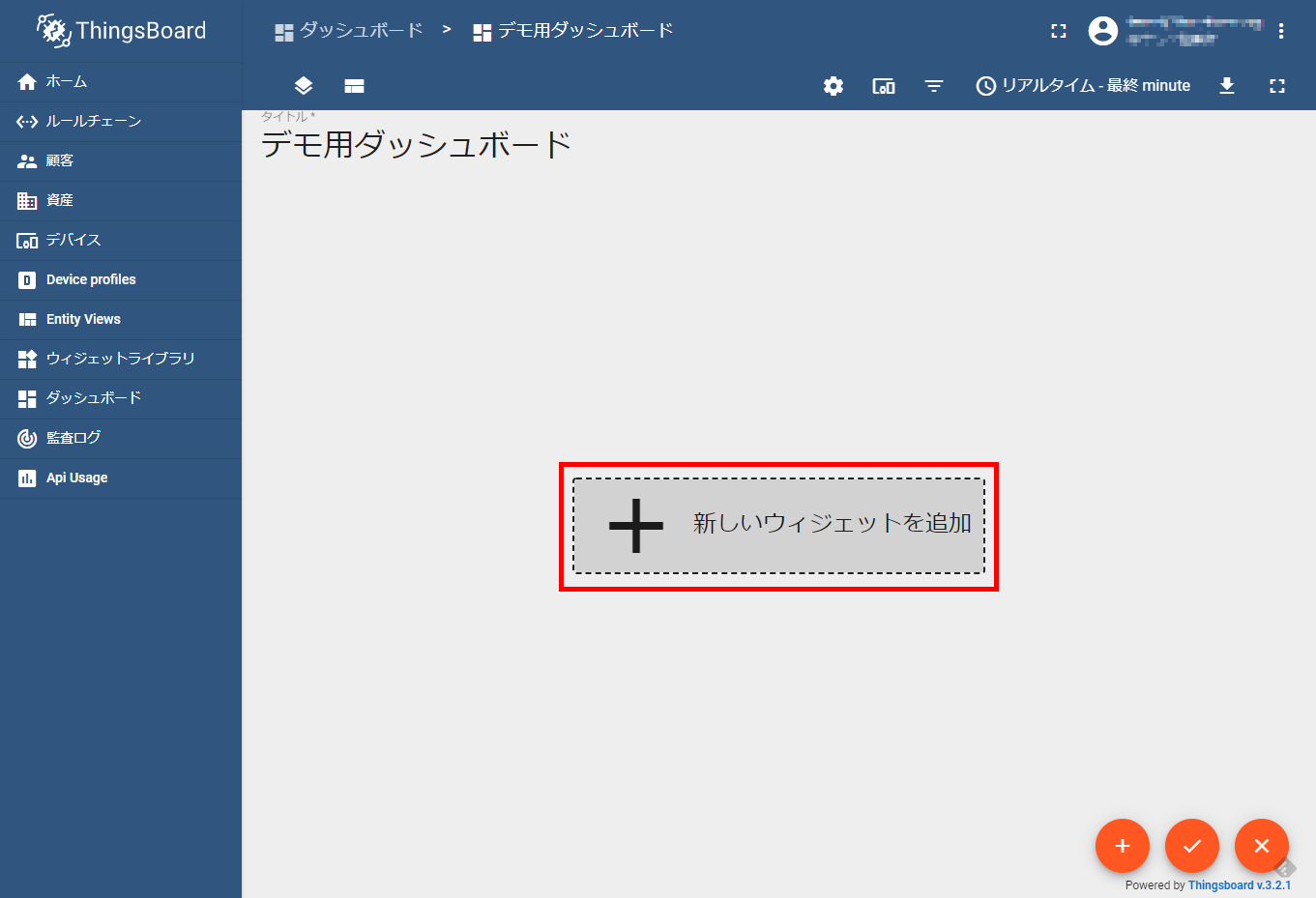

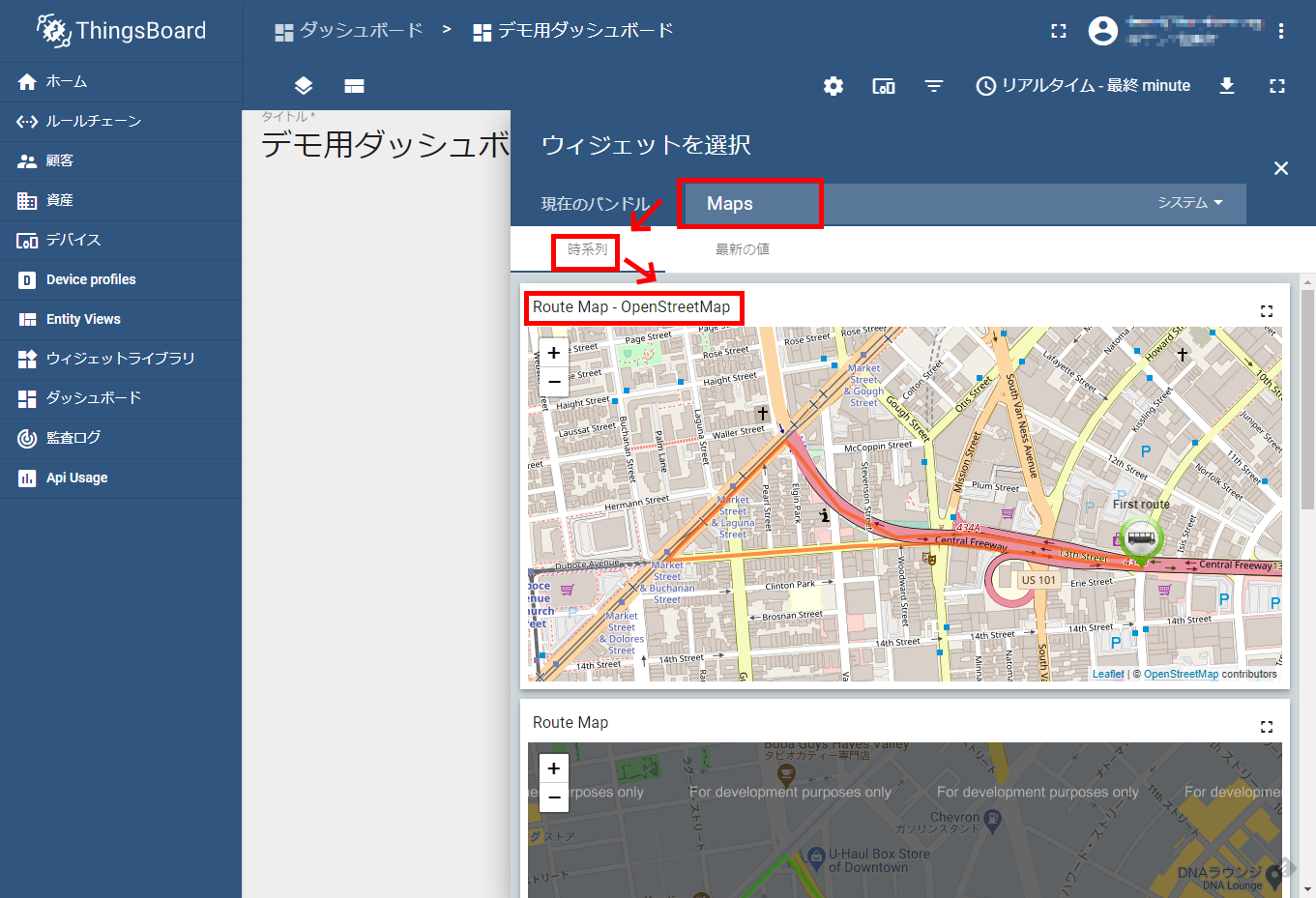

[+ 新しいウィジェットを追加]をクリックします。

「ウィジェットを選択」画面が表示されます。

現在のバンドルで Maps を選択し、

時系列から Route Map – OpenStreetMap を選択します。

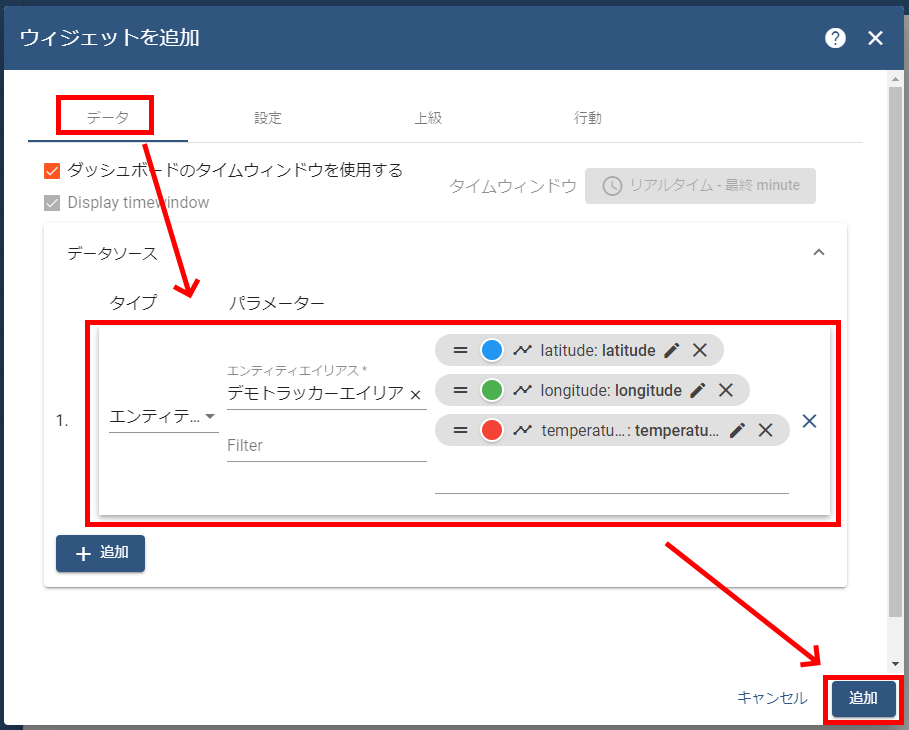

「ウィジェットを追加」ダイアログが表示されます。

[データ]でデータソースを追加し、[追加]をクリックします。

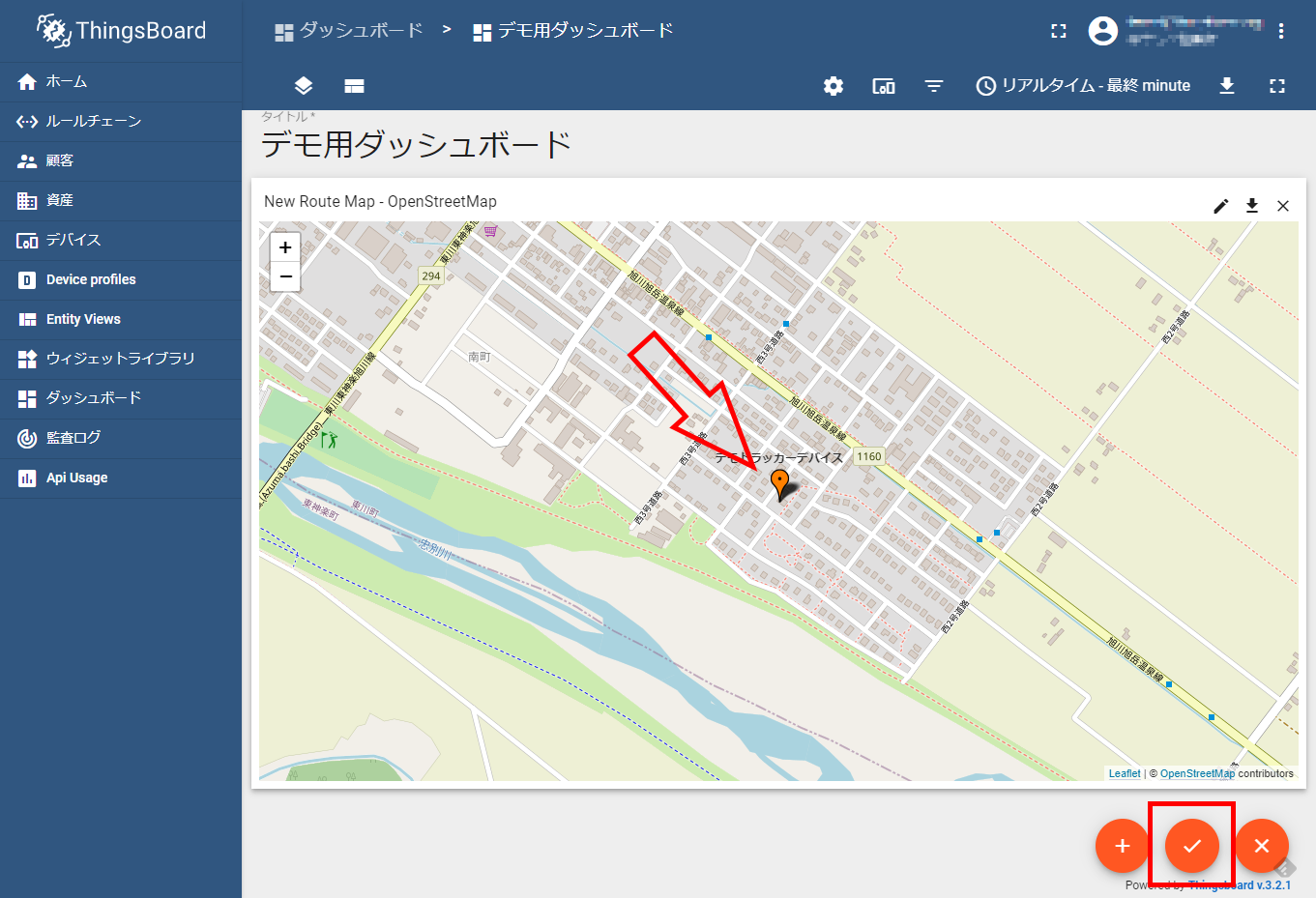

ダッシュボードの編集画面に戻ります。

作成したMapのウィジェットが表示されるので、curl コマンドでデータを送信してみます。

マーカーがプロットされることを確認し、保存アイコンをクリックします。

以上でサンプル作成については終了です。

今回はMap上にマーカーをプロットしましたが、他にもいろいろな可視化用ウィジェットが用意されています。 リアルタイムにデータを確認する用途ではなかなか使えるのではないでしょうか。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()